Entretien avec Jean Gaumy, membre de la section de photographie de l'Académie des beaux-arts

Propos recueillis par Nadine Eghels, pour la Lettre de l'Académie n°101, A l'origine, l'eau

Nadine Eghels : Vos débuts de photographe dans les années 70 se sont grandement basés sur le réel, le documentaire, le photojournalisme même.

Jean Gaumy : En effet, mais comme je venais des rivages et des rivières, l’eau a toujours été l’un de mes ressorts intimes les plus puissants. C’est grâce à l’eau – sur elle – que je me suis appuyé pour changer photographiquement de registre. J’en sentais le besoin. L’eau aura été mon échappatoire, une façon de rester fidèle à ma nature et en même temps la façon de m’affirmer, de me « trouver » lors de ces périodes difficiles des débuts, celles où, justement, il fallait que je surnage.

J’ai suivi instinctivement ma boussole personnelle.

N.E. : Il y a cette photographie de mer très agitée...

J.G. : Elle est extraite d’une série faite au Havre en 1984. Aucune commande, aucune autre raison que mon intérêt pour les eaux sauvages. Le lendemain, bonne pioche, le magazine allemand GEO me demandait si je n’avais pas par hasard dans mes archives des images de mer déchaînée. Ils savaient mon goût pour les photos « météorologiques ». Je leur ai parlé de cette série toute fraîche (et humide...) que je n’avais pas encore vue moi-même. Je savais seulement qu’avec ce personnage un peu inconscient c’était une situation forte... À l’époque nous n’étions pas encore en numérique et nous n’avions aucune idée du résultat avant le développement des films au laboratoire, ce qui demandait plusieurs jours. La sortie de leur numéro étant imminente, j’ai envoyé mes films non développés. Quelques jours plus tard le rédacteur en chef m’annonçait qu’il faisait une triple page (ce qui est très rare). Une triple page ! Une consécration à l’époque.

N.E. : D’où vous vient ce tropisme aquatique ?

J.G. : À l’horizon de mes souvenirs les plus prégnants, il y a presque toujours un coin d’eau. J’ai appris peu à peu que ce miroir, cette aimantation, c’était accepter le très profond de soi et se comprendre un peu mieux.

Avec l’eau, je pense tout autant aux émerveillements qu’aux visions « noires » et crépusculaires que m’ont procuré très jeune – dès sept ou huit ans, et souvent seul – l’approche des torrents, des rivières, des marais et des vagues.

À la pêche, enfant, le cadre se resserrait littéralement, mon regard plongeait dans des détails infimes... C’est encore à ce jour bien souvent le même vertige : les signes de l’eau, ses créatures, les traces de leur existence, leurs menus signaux. Les savoir là. Les espérer.

N.E. : Quel rapport établissez-vous entre la pêche et la photographie ?

J.G. : Par expérience, pêche et photographie sont à mes yeux devenus très semblables. Les deux font émerger toute une part d’inconnu qui résiste, qui refuse de venir au jour.... Nous autres, photographes, sommes très naturellement influencés et travaillés par le temps mais aussi, et bien plus qu’on ne le pense, par l’invisible. L’eau, le dessous des eaux, les eaux profondes y mènent.

N.E. : Quelles influences vous ont accompagné dans ce cheminement ?

J.G. : Il y a bien sûr Melville, avec Moby Dick. Mais aussi Giono dans Fragments d’un Paradis où rôde en plein océan une créature blanchâtre aux senteurs de terre. Cette histoire maritime peut sembler étonnante de la part de Giono, mais il avait traduit Moby Dick.

Il y a Pour la suite du monde, du cinéaste documentariste canadien Pierre Perrault, avec Blanchon le béluga, les habitants de l’île aux Coudres dans l’estuaire du Saint-Laurent qui renouent avec le « grand » cycle et réapprennent la pêche ancienne des globicéphales du temps de Jacques Cartier.

Il y a Anita Conti qui, pour moi, est la seule à avoir si bien décrit les filets, travaillant et raclant les fonds marins dans l’obscurité. Elle parle de splendeur et de férocité.

Jean Renoir qui, lui, dans le livre sur son père Auguste, évoque la façon de conduire sa vie comme un bouchon dans les eaux d’un torrent. Il y a bien sûr Jacques Rougerie avec son livre Habiter la mer (1978) et Hugo Verlomme avec Mermere (1978). Je les ai découverts tous les deux lorsque j’étais à la fac. À l’époque je ne pensais vraiment pas côtoyer Jacques à l’Académie quarante années plus tard.

Je n’oublie pas non plus le Naufragé volontaire d’Alain Bombard mais aussi son dernier livre Testament pour l’océan, dans lequel se trouve une courte et belle description des eaux primitives et des gigantesques courants de l’océan premier, il y a des milliers de millions d’années.

Paul Andreu, dans Les eaux dormantes « où tout se passe au bord d’un étang. Où plutôt rien ne se passe. Sauf du temps, des réminiscences qui affleurent comme des bulles à la surface, le croassement des grenouilles... et le lent chemin intérieur de celui qui est venu s’échouer là. »

Et qui, dans son avant-dernier roman, Enfin (2014), choisit de basculer du haut d’un pont au-dessus de l’eau : « Il monta sur le parapet et l’aida à le rejoindre en la soulevant. Ils se serrèrent l’un contre l’autre et s’embrassèrent. Allons-y maintenant. Ce fut lui qui donna l’élan. Le bruit de l’air se mêla à celui de l’eau qui se rapprochait enfin. »

Il y a Bachelard (L’eau et les rêves, 1941), Conrad, Verne, Loti, « La rivière du sixième jour » de Norman Mac Lean et même Genevoix (qui sait très bien les mots et la magie de la rivière).

Il y a, il y a... tous les textes des capitaines de pêche. Ceux du Père Yvon, l’aumônier des Terre-Neuvas dans les années 30, Le Grand Métier de Jean Recher, Le dernier Viking de Johan Bojer, et même Tintin avec L’étoile mystérieuse.

Restent les films : la plupart en noir et blanc – L’Homme d’Aran, de Flaherty. Ceux vus durant les années 50 ou 60. L’ouverture « peplumesque » des eaux de la Mer Rouge par Moïse dans Les dix commandements, les films de guerres navales et de sous-marins que j’allais voir à Toulouse sur la Place Wilson le jeudi après-midi (j’avais dix ou onze ans), ceux de sous-marins surtout ; je me souviens qu’à l’époque je m’étais fourvoyé, sous les yeux intrigués et amusés d’étudiants cinéphiles, dans une salle pour aller voir ce que je croyais être un énième film de guerre marine, Le Cuirassé Potemkine d’Eisenstein. Je ne comprenais pas bien ce que je voyais mais les images noir et blanc sont encore là, gravées. Et plus tard les eaux tumultueuses du formidable film d’Artavazd Pelechian, Les saisons.

N.E. : Évidemment tout cela a nourri votre imaginaire. Comment êtes-vous passé à la réalité ?

J.G. : C’est armé de tout ce bric-à-brac que j’ai été naturellement aimanté vers les ports, les rivages, les chalutiers, l’Arctique, les sous-marins nucléaires...Des situations très concrètes. Actuellement je photographie le phare de Cordouan... et le jardin de Giverny, un tout autre registre.

N.E. : Vous passez des eaux tempétueuses aux rivages apaisés...

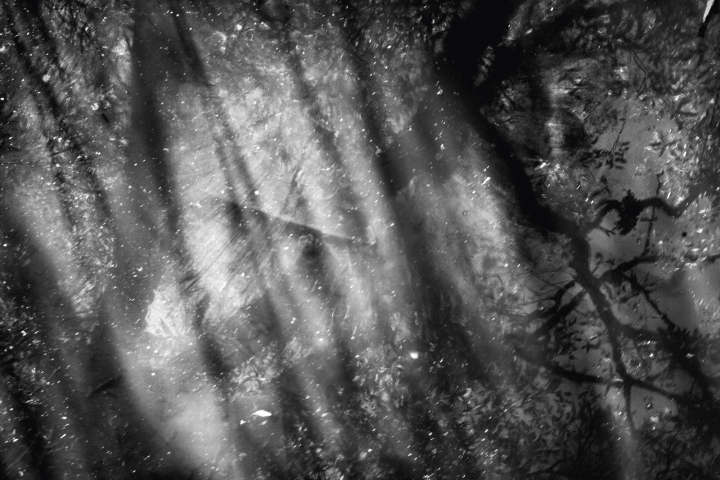

J.G. : Oui, mais je ne délaisse pas pour autant les eaux agitées. Dans les jardins de Giverny, chez Monet, je me suis bien sûr très vite rendu compte que c’était l’étang, l’eau, qui m’attirait. Dès le début, pour la photographier, j’avais choisi d’utiliser prioritairement un noir et blanc très semblable à celui des premiers films de cinéma. Choisir le noir et blanc, c’était bien la moindre des politesses face aux couleurs du Maître, mais c’était surtout le meilleur compromis pour qu’il n’y ait pas de fâcheries entre nous.

N.E. : Que cherchiez-vous à capter dans cet étang ?

J.G. : Au début on est attiré, c’est tout. On ne sait pas... J’ai laissé émerger ce qui, sur l’eau, sous l’eau, semblait me faire signe.

N.E. : C’est l’eau peuplée qui vous intéresse ?

J.G. : Oui, sans doute, et de plus en plus souvent, avec le temps, je remets dans l’écume les animaux de l’eau. Pourquoi ? Parce que la vie ! La vie... J’ai le souvenir de lentes remontées dans le flot des torrents. Le courant à mi-corps. S’agripper en aveugle sur le haut de roches sombres bien plus grandes que soi et, parfois, découvrir du bout des doigts un serpent qui se gave immobile des derniers éclats d’une tache de soleil.

N.E. : Et les hommes dans l’eau...

J.G. : Je débutais un film sur une rivière et sur ses créatures, lorsque j’ai reçu l’autorisation, jamais accordée, de filmer des mois durant à bord d’un sous-marin nucléaire... J’ai quitté les eaux lumineuses, pour rejoindre les eaux profondes du Nautilus. Enfermé. Ne rien voir. Juste les sons. Quelques échos sonores. Et parfois l’incroyable concert des animaux marins, leur langage amplifié par les haut-parleurs du poste de commandement.

N.E. : Dans vos photographies, l’eau nous fait passer de la lumière à l’ombre. Elle porte aussi une dimension crépusculaire, mortifère presque.

J.G : En effet. De la lumière à l’ombre... insensiblement, lucidement. J’avais dix ou onze ans lorsque la mer m’a offert la première vision d’un mort : un noyé livide, boursouflé, flasque, les cheveux plaqués... les yeux rongés par les crabes. L’eau !

Et des années plus tard, à Berck, la mer grise, impavide, toute proche et visible par les grandes baies vitrées d’une immense salle d’hôpital où gisaient sur leurs lits – silencieux, immobiles, inexorablement coupés du monde – les corps à jamais immobilisés au terme d’accidents ou de suicides ratés. Juste leur respiration.

N.E. : Après avoir arpenté et photographié les mers de long en large et même en dessous, après avoir pêché dans les rivières et séjourné au bord des étangs, vers où allez-vous naviguer ?

J.G : Au point où j’en suis, le Styx peut être ? (rires) Pourquoi pas ?

En fait, toute une partie de moi ne tend plus maintenant qu’à être surprise, perdue, « stupéfaite », à se dé-familiariser de ce qu’il m’a toujours été donné de voir. À désapprendre. Rien à voir là avec une quelconque abstraction. C’est bien toujours de coller au réel qu’il s’agit, mais autrement. Le déréaliser, le rendre simplement étrange, sans artifice aucun. Juste l’angle ou le cadre, juste l’approche. Créer une tension entre deux limites, entre deux rives : comprendre, ne plus comprendre.